「責任感・当事者意識の欠如」「健全な議論をせず内外の権威に必要以上に気配りする組織風土」「硬直化した人事慣行」――。

これは昨年12月末に公表された報告書で「改めるべき課題」として指摘された内容である。どこの、誰によってまとめられたものか?

正解は、文部科学省の若手・中堅職員173人で構成された「文部科学省未来検討タスクフォース」。昨年7月の幹部職員逮捕・起訴事案などを契機に、省改革を検討するために8月に立ち上がったプロジェクトだ。

若手から「当事者意識がない」だの「権威に弱い組織」だの批判されるとは、なんとも情けないお話である。が、改めて言うまでもなく、文書改ざんで問題になった財務省も、毎月勤労統計調査で不正をやらかした厚生労働省も、まったくもって情けないというか、呆れると言いますか……。

しかも、厚労省の毎月勤労統計問題の場合、外部有識者による特別監察委員会が行った局長級・課長級職員に対するヒアリングに官房長が同席していたと報じられ、中立性への疑問の声も上がっている。これって、一体どういうこと??

こういうときのために「開いた口がふさがらない」という言葉はあるのだな、きっと。

で、単純に比較できるものではないけど、最近発覚した中央省庁の不祥事の中で、厚労省の毎月勤労統計の不適切処理問題はとびきり「わけがわからない」とでも言いますか。いったいなぜ、なんのために、こんなアホなことを? という疑念が尽きないのである。

野党は「アベノミクスほにゃらら」などと政権主導による恣意的な“捏造”と批判しているけど、さすがにそれはないと思う。全数調査をサンプル調査にしたからといって、期待する結果が出るとは限らない。それに、サンプル調査でも、適切な集計手法を施せば統計的には信頼がおける数字を得ることは可能だ。

もちろん、集計手法を間違えたり公表すべき事案を隠したりするなど、今回露呈した「初歩的な統計知識の欠如」や「モラルの欠如」は気が遠くなるほど深刻だが、よくよく考えてみると、もっと根深い問題が潜んでいるのではないか。

そんなもやもやした気持ちで、批判されている特別監察委員会が22日に公表した報告書を見ていたら……、ん? んんん??? こ、これは??!!! と、あることに気がついた。

「人は私たちが想像する以上に、環境の影響を受ける」

そうなのだ。やってしまったことは言語道断なのだが、それを引き起こすもっともっと根深い問題が潜んでいる、と言いますか。

奥歯に物が挟まったような言い方になってしまったが、かなり根が深そうなので、「霞が関のホントの問題」を今回は掘り起こしていこうと思う。

欧米に比べ「公務員が少ない国」ニッポン

まずは、特別監察委員会による「毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いに係る事実関係とその評価等に関する報告書」の概要から、気になった部分を抜粋する。

【事実関係】

・1996年以降、調査事業所数が公表より1割程度少なかった

・2004年1月以降、東京都の規模500人以上の事業所を抽出調査にしたが、年報には「全数調査」と記載

・2004年~2017年まで抽出調査するも、集計上必要な復元処理が行われなかった

・2011年に変更承認を受けた調査計画に記載された内容どおりに調査が行われなかった

・2015年調査の事務取扱要領から、東京都の規模500人以上の事業所を抽出調査とする旨が不記載

・2018年9月にサンプルの入れ替え方法の変更に伴う数値の上振れの指摘を受けた際、統計委員会に、「復元を行う」としたことを説明しなかった

【関係職員の対応と評価など】

・課長級含む職員たちは、漠然と従前の扱いを踏襲

・部局長級職員も実態の適切な把握を怠り、是正せず

→統計調査方法の開示の重要性の認識、法令遵守の両方が欠如

・抽出率の変更担当からプログラム担当への作業発注・フォローアップの過程で連携ミスや誤りが生じやすい体制

→管理職は部下に任せきり

・サンプル数が多い県については統計上問題ないと担当が判断し、東京都と同じように実施しようとした

→課長級職員は法令遵守意識が欠如

さて、と。記されている問題点は、本質的な部分で、冒頭で触れた文科省の報告書とかなり重複しているように思える。改めて経緯を整理すると異常としか思えず、これが私たちの生活を左右する官僚たちの実態かと考えると悲しくもなる。

が、対象事業所数が減った1996年と、抽出調査になった2004年に注目すると興味深いことがわかる。

1996年はバブル崩壊から約5年がたち、最大の政治課題が「行財政の構造改革」であった年。当時、橋本龍太郎内閣は消費税増税も含めた包括的なプラン作りに取りかかり、「行政改革・財政改革・社会保障改革・金融システム改革・経済構造改革・教育改革」の六大改革の方針を発表し、中央官庁のスリム化を進めた。

以前、東京大学大学院法学政治学研究科の前田健太郎准教授の講義を受けたときに、「日本はどこよりも早く行政改革を行ってきた国」で、1960年代から始まったと教わった。1960年の7月に池田勇人内閣が発足し「経済で行こう! 所得倍増計画だ!」との方針で行政改革をスタート。イギリスが行政改革に着手したのは1980年代以降で、その他の欧米諸国もだいたいこの時期なので、20年ほど先行していることになる。

その結果、何が起きたのか?

欧米に比べ「公務員が少ない国」になったのである(ここでの公務員とは公的部門で働く人々の数)。

実は戦前の日本は、公務員が多すぎる国だった。

役人の数は、仕事の量とは無関係に増え続けるという「パーキンソンの法則」に加え、以前の日本は官僚の政治的権力が強い、いわば「官僚天国」。その結果、他国より無駄が多く財政赤字が深刻とされていた。その無駄をなくそうと行政改革が始まったので、日本は公務員を増やさなかった。通常、経済成長に伴い公務員は増えるものだが、日本は公務員を増やさないことで無駄を省こうとしたのだ。

「日本は公務員を『減らす』のではなく、『増やさなかった』国。増やさないことで、コストを押さえ込んできた」(by 前田先生)

15年前に比べ、3分の1に減った統計担当公務員

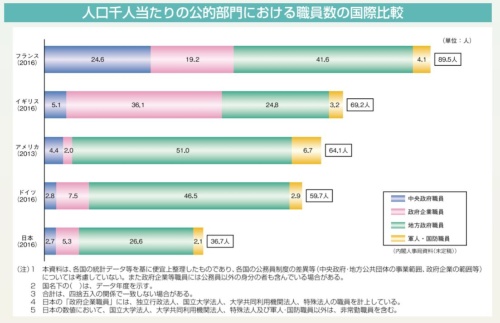

実際、内閣府作成の下のグラフでも分かるように、他の先進国に比べて人口当たりの日本の公務員の数は少ない。

準公務員(みなし公務員)が多いのでは――との指摘もあるが、前田先生によれば独立行政法人 第3セクター、公益法人などの外郭団体を加えても、低いことに変わりはないとのこと。

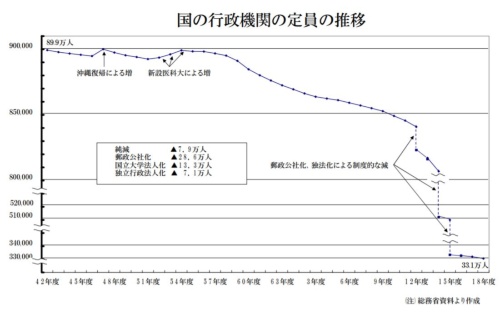

ここで話を「統計不正問題」に戻そう。抽出調査に変わったのは2004年(平成16年)。実はこの頃までに、中央官庁のスリム化などに伴い、既に日本は「公務員を増やさない国」から「(元々少ない)公務員を減らす国」に大きく変わっていた。少々古いデータになるが、総務省がまとめた以下のグラフを見れば一目瞭然である。

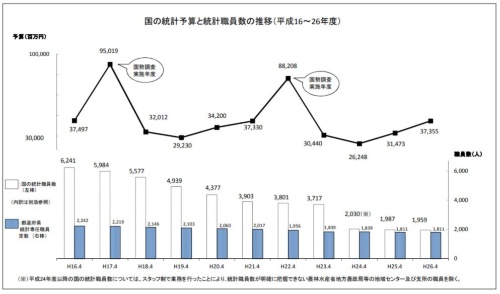

2004年以降も公務員は減り続け、同時に、統計という日本の政策の根幹データを扱う部署の人数も減り続けた。総務省のデータ(下のグラフ)によれば、2004年(平成16年)に6241人だった国の統計担当職員数は、2014年までのわずか10年間で3分の1以下の1959人に減っている。

日本経済新聞も「専門職の減少続く 人員不足、現場に余裕なく」という見出しで、苦しい現状を伝えている。17年に総務省が統計調査について各省職員に行ったヒアリングでは、「事務処理能力の高い人材に頼るのが現状」「ベテラン職員がやめる一方、新しい人が入ってこない」など、人員不足を問題視する声が相次いだという。

行政改革が招いた公務員の高い給与水準

ただし、ただしである。ここまで散々公務員の少なさを書いてきたわけだが、一方で、日本の公務員の給与水準は高いとの指摘がある。

実はここにもからくりがある。日本の公務員の給与は人事院が決めるわけだが、人事院勧告は、第二次世界大戦後に活発化した労働争議を受け、公務員のスト権などの制限に対する代償制度として始まったことはご存知のとおりだ。

池田内閣の下で所得倍増計画が策定された1960年、人事院が示した勧告は12.4%という大幅増だった。その後、政府は人員抑制に舵を切る。68年には、国家公務員の総定員の上限を定めた「総定員法」を施行するに至った。

前田先生によると、行政改革が行われると、業務の効率化のために人員が削減され、民間委託によるコストの削減が図られる。この時、削減の対象となるのは、比較的置換しやすい業務だ。こうした業務を担当する低賃金部門が外部化されれば、結果的に給与水準の高い職員だけ残ることになる。

すると「公務員は高給だ!」というイメージにつながり、さらなる「行政改革=人員の削減」が進められることになる。いわば、悪循環を招く「行政改革のフィードバック効果」。対策を進めることにより、イメージがより“悪化”するパラドックスに陥っているのである。

奇しくも昨年の11月28日、2018年度の国家公務員の給与とボーナス(期末、勤勉手当)を民間企業と同程度に引き上げることを盛り込んだ改正給与法が成立し、SNSではちょっとした炎上騒ぎとなった。

月給は平均655円(0.16%)増、ボーナスが0.05カ月増の年間4.45カ月分にそれぞれ引き上げられ、平均年収は3万1000円増の678万3000円。月給、ボーナスともに引き上げは5年連続となる。

このニュースが報じられたとき多くのメディアが併せて触れたのが、「国の借金」である。18年3月末時点で1087兆8130億円となり、過去最高を更新。国民1人当たりに換算すると、約859万円。そんな状況下で、「国家公務員の給料が上がることに納得できない人が多い」とも報じられた。

前々回の記事(日本の大病「報われてない感」への特効薬)でも書いたとおり、民間での賃金は上がっていない。「なんで公務員だけ?」という不満が出て当然である。

「官僚叩き」では解決しない

一方で、周囲から批判されるような所得の高さは、社会的地位を向上させる。要するに「社会的地位=自己の価値」という勘違いが、無責任で自己中心的な「オレ様官僚」を生む土壌となる。

と同時に、人数が減れば、必然的に権力は一部のスタッフに集中することになる。担当業務の外部受注が増えれば、権力あるところには「ひとつよろしく!」と擦り寄ってくる企業も増えるだろう。勘違いは一層増幅する。

そうして生まれた「オレ様官僚」は、「組織のため」と言いながら自分のために権力を行使する前例好きな「大ジジイ(上司)」にしがみつく「粘土層」となり、分厚い地層に守られた権力者の影響力はますます巨大化する。

やっかいなことに、人は権力を批判するくせに、権力を好む性癖を持つ。部下が権力のある上司を好む傾向が高いことは、いくつもの調査研究で確認されている。やがて権力者は、“忖度”を得意技とする部下により、“裸の王様”になっていくのだ。

つまり、「行政改革→公務員の人員抑制→給与の安定+特権階級意識の醸成」という流れの中で、冒頭の報告書で触れられていたような「責任感・当事者意識の欠如」「健全な議論をせず内外の権威に必要以上に気配りする組織風土」「硬直化した人事慣行」といった“病い”が慢性化し、結果として不正や問題行動につながっていくのだ。

……ふ~っ。

なんだか書いているだけでうんざりしてきたが、そういう環境でも、責任感を持ち、「おかしいことはおかしい」という感覚を失うことなく、必死に耐える官僚はいる。彼らは逆に追い詰められ、場合によっては悲しい選択を余儀なくされる。

以前「森友問題の病根は“狂った職場”で増殖する」で書いたように、異常な状況が、変わることなく引き継がれていくのである。

恐らく、「無駄の削減=公務員の削減」という“単純信仰”の下では、“狂った職場”はなくならない。人は環境に大きく影響を受けるのだから、どんなに官僚叩きをしたところで、問題の根本的な解決には至らないのではないか。

行政の無駄とは、一体何なのだろう? すぐに答えは出るものではないかもしれない。ただ、いかなる「悪事」も、それを引き起こす元凶も同時に掘り起こさないと、結局は現場の弱い立場の人にしわ寄せがいくと思い、今回のコラムを書きました。

登録会員記事(月150本程度)が閲覧できるほか、会員限定の機能・サービスを利用できます。

※こちらのページで日経ビジネス電子版の「有料会員」と「登録会員(無料)」の違いも紹介しています。

この記事はシリーズ「河合薫の新・社会の輪 上司と部下の力学」に収容されています。フォローすると、トップページやマイページで新たな記事の配信が確認できるほか、スマートフォン向けアプリでも記事更新の通知を受け取ることができます。